作者 張夢佳 碧玉妝成一樹高,萬條垂下綠絲絳。不知細葉誰裁出?二月春風似剪刀。(《詠柳》)

這首《詠柳》幾乎人人都能背誦。初春的楊柳仿佛碧玉,萬千柔條如同飄垂的綠色絲帶,風一吹,靈動又嫵媚。當然最妙的是后兩句:細細的新葉是誰裁剪出來的呢?原來是二月的春風。

輕輕一問,輕輕一答,像是春天最輕柔的部分。

賀知章寫柳,不寫離別,不寫憂愁,甚至不用典故,不設懸念。他只是想,只是看,只是講淺顯的話語,只是寫朗朗上口的詩,把一棵柳樹變成世界的中心,把春天寫得趣味盎然、清澈干凈,像擁有一雙孩童的眼睛。

?

?

《春柳》吳冠中

然而這一年,賀知章已經是耄耋老人。

春風剪柳,歸鄉狂客

賀知章生于唐高宗顯慶年間,本是浙江人,年少即以文采出眾,名揚京城。他留下的詩作不多,《全唐詩》所錄,不過十九首半。然而篇篇傳世。

武則天在位時期,賀知章狀元及第。那時他大約三十五歲,從此一路仕途坦蕩,從國子監四門博士到太常博士,再到唐玄宗開元年間,官至太子賓客、銀青光祿大夫、禮部尚書、秘書監。人尊稱他為“賀監”,他卻自稱“四明狂客”。官職與稱號一文一狂,恰如其人,一半是聲名遠揚的朝中重臣,一半是灑脫自在的山中散人。

寫下《詠柳》的不久之前,年邁的賀知章因病恍惚,辭官歸家。離開京城時,唐玄宗特意“命六卿庶尹大夫供帳青門”,為賀知章設宴餞行,還寫下《送賀知章歸四明》相贈,朝中應制和詩者三十余人,可謂榮華至極、風光無兩。

賀知章在正月離開京城,而在回鄉的船上時,拂面已是二月的春風。就在這初來的春天里,年邁的老人不談道理,不抒情懷,只看見明媚春光,只看見萬物生長。

?

?

清·虞琴《唐秘書監禮部尚書賀公知章》

而當少小離家,老大歸來,賀知章回到闊別五十余年的家鄉,已經鬢發如霜。于是他寫下另一首膾炙人口的詩:

少小離家老大回,鄉音無改鬢毛衰。

兒童相見不相識,笑問客從何處來。(《回鄉偶書》)

這一次,賀知章依然用了最平實的字眼。不是“游子歸鄉”,也不是“桑榆晚景”,他說的是鄉音未改,是白發已生,是村里的孩子不認識他了,是認識他的人都已經離開了。

然而字里行間沒有自憐,詩人也并沒有為世事無常太過感傷。以為他是遠方來客的孩子笑,于是并非遠方來客的賀知章也笑。他笑,他接受,他坦然時光與衰老的荒謬,拂袖而坐,坐在久別重逢的鏡湖邊,在物是人非事事休中,看“春風不改舊時波”。

五十年前和五十年后,春天依然是那個春天。

五十年前和五十年后,賀知章也依然是那個賀知章。

正如金庸筆下言“重劍無鋒,大巧不工”,賀知章的詩也達到了返璞歸真的高妙境界。雖為“詩狂”,然而遣詞造句卻沒有險筆、沒有浮華藻飾,沒有怒目而視的發狂,也沒有橫沖直撞的氣勢,完全不同于李白那種豪邁飄逸的浪漫狂想、狂放不羈,反而相當清新淡雅、自然生長。

“詩狂”的狂,更狂在他的曠達,狂在他的灑脫——那顆沒有被俗世濁流污染的天真赤子之心。

賀知章有一首詩,名氣雖沒有前面兩首大,卻像是一把鑰匙,能夠打開一扇門,了解他性情的大門:

主人不相識,偶坐為林泉。

莫謾愁沽酒,囊中自有錢。(《題袁氏別業》)

《唐詩畫譜·偶游主人園(題袁氏別業)》明·黃風池(編)

《唐詩畫譜·偶游主人園(題袁氏別業)》明·黃風池(編)

某日隨性出游,賀知章游至一處別墅,主人姓袁,與他素不相識。他沒有敲門,也沒有通名,只因看見那林木幽深、清泉潺潺,便徑直走了進去。并非是不懂禮數,而是覺得眼前風景可坐,那就坐。

緣分到了,何必推辭。

園中無主人的聲音,也無主人的身影。但賀知章說:不要為買酒發愁,我的口袋里早有準備。只要你愿意陪我喝上一杯,我們便是朋友。不是朋友也沒關系,酒有了,林泉有了,我自坐得安心。

這是一句戲語,也是一顆真心。賀知章并不高高在上,也絕不裝腔作勢。相反,他看到好景就停,想到美酒就喝,既不復雜也不矯情,不拘小節,坦率風趣。所以多么自然,多么順理成章——也只有這樣一個總是帶著豪爽與童心的老人,才能寫出《詠柳》,才能被天真孩童毫不生懼地笑問,“客從何處來”。

從這首《題袁氏別業》中,恐怕也能看出,賀知章是一個愛把酒言歡,不肯為俗禮自縛的人。

金龜換酒,醉中狂客

酒是賀知章的第二種語言,他愛酒,是眾所周知的事。

他飲起酒來不分晝夜,無論身在朝堂還是江邊。有時醉倒在馬背上,隨馬背起起伏伏,仿佛是在乘船。有人扶他起來,他眼花繚亂,分不清東西南北,墜入井底,便睡在井底,月光盈盈照在他身上,宛如水波翻涌。

杜甫寫下這畫面的時候,并不是取笑他。相反,在杜甫的《飲中八仙歌》里,這是第一句:“知章騎馬似乘船,眼花落井水底眠。”

?元·任仁發《飲中八仙圖卷(局部)》

?元·任仁發《飲中八仙圖卷(局部)》

在杜甫筆下,共有八位嗜酒名士,被稱為“酒中八仙”。除賀知章外,另有汝陽王李琎、左丞相李適之、崔宗之、蘇晉、詩仙李白、草圣張旭和隱士焦遂,各有各的豪飲傳奇。

在這八人中,賀知章排在最前,不是因為年紀最大——或許也是因為年紀最長、資歷最深,因而醉得最真。

杜甫沒有寫他的官職,也不提他的風采,只寫他喝醉的樣子——晃晃悠悠、跌跌撞撞,既不優雅,也不出塵絕世。可這樣的醉,因為醉得徹底,也活得徹底,反而讓人羨慕。

?

?

明·唐寅《臨李公麟飲中八仙圖卷(局部)》

最懂他的人,大概是李白。

然而賀知章生于初唐,等到李白出生的時候,他已成為浙江有史以來第一位有文字資料的狀元,被授任國子監四門博士。他們二人相差四十歲,甚至算不上同一個時代的人。

天寶元年,也就是公元742年的秋天,多次碰壁仕途不暢的李白,終于被唐玄宗征召,出任翰林供奉,成為宮廷詩人。

“仰天大笑”的李白終于得償所愿,踏入長安。此時他四十二歲,正值壯年,寫詩如風,鋒芒如炬,才情逼人。而賀知章此時已經年過八十,讀到李白的詩,仍放聲大笑,說“此子非人間之人,乃天上謫仙”。

一句“謫仙人”,傳了千年,后來人們稱李白為“詩仙”,最初的最初,源頭正是賀知章。

初見李白的那天,賀知章已經是太子賓客。長安紫極宮內相遇,賀知章不僅同他說了話,也盛情邀請他去喝酒。沒帶錢,或者沒帶夠錢,賀知章毅然取下了身上的金龜。

曹植在《王仲宣誄》里寫:“金龜紫綬,以彰勛則。”到了唐朝武則天時期,五品以上的官員均佩戴龜符,三品以上更是使用金龜符。因此金龜配飾,向來是朝臣的榮耀,是身份的象征。然而賀知章卻毫不在意,拿去換了酒,和李白對飲。

?武周時期龜符

兩人席地而坐,一個白發老翁,一個意氣壯年,忘了年紀,忘了身份,只有兩個醉人,舉杯稱兄。喝到酩酊大醉,喝到夜色沉沉,喝到什么都不記得了,喝到什么都不重要了,只有一見如故,只有一拍即合,只有興之所至,只有幸甚至哉,只有詩以詠志,只有酒以詠志。

長安城中,狂客與謫仙,把酒臨風,千載之下令人神往。

賀知章把金龜換酒,因為他知道官職不過虛名,名利更是浮華,朋友更重要,醉得酣暢才是真真切切。他看中了李白的才華,也看中了那顆無拘無束又純真灑脫的心。他不是在施恩,而是在相認。

李白當然記得他。

天寶三年,賀知章告老還鄉。唐玄宗設的餞行宴上,李白連作數詩相送。在詩里,李白并不說“賀監”,只寫“狂客”。

鏡湖流水漾清波,狂客歸舟逸興多。

山陰道士如相見,應寫黃庭換白鵝。(《送賀賓客歸越》)

賀知章此次歸鄉,是以道士的身份歸去的,于是李白知道,賀知章此次回去,是去當一個真正的“狂客”。

他沒去過賀知章的家鄉,也沒到過鏡湖,他站在長安城中暢想,暢想這位忘年之交去鏡湖泛舟,去山中寫字,去把那些五十年功名塵與土一一洗凈。他想象若有一日山陰道士像昔日向王羲之求字那樣,攜鵝上門的話,想必他的老友賀知章,也定然揮筆如風,落紙如云吧。

兩年過去,朝堂上的李白已非昨日之人。他曾經滿懷理想,如今卻在朝中因讒言中傷,被唐玄宗“賜金放還”,開啟了漫游之旅。是放逐,也是自由的遠行。在汴州,在宋州,李白與杜甫、高適相識。三人也同游梁園,也暢談痛飲,然后分別,然后各奔東西。又是兩年過去,酒酣夢醒之后,李白也會憶起皇宮時最后的輝煌歲月。

那年那月的餞行宴還留在記憶中,玄宗賜酒三百杯,賀知章欣然領受。當時李白也寫,“借問欲棲珠樹鶴,何年卻向帝城飛”。賀老若是那只仙鶴,棲息瓊樹之后,是否還會有一日飛回帝都,與故人再喝上幾杯?

這一別,本只道是暫別,山長水遠,總還有重逢的一日。

然而李白早已離開京城,也再沒能等到那杯酒。倘若山不來就我,那我自去就山。他索性南下,想著江東或許還能見到那個跟他酣飲徹夜的老人。

李白滿心期待著舉杯再會,卻在半路上得知,原來賀知章早在歸鄉后不久便已作古。那已經是兩年前的事啦。

那一刻,江水東流,李白卻只能轉舵而回,連酒也喝不下去了。他在舟中寫:

欲向江東去,定將誰舉杯?

稽山無賀老,卻棹酒船回。(《重憶一首》)

故人已去,杯中徒留空影。恐怕是醉中人最孤獨的時刻。

后來許多畫家都曾根據杜甫的詩繪《飲中八仙圖》,將八位酒仙的醉態一一描摹。畫中常常有一位騎著馬的,那就是賀知章。醉眼迷離,手中韁繩松垂,恍若真把坐騎當成了船,正隨波蕩漾。

北宋李公麟畫過,明代杜堇也在他的《古賢詩意卷》中畫過。

?明·杜堇《古賢詩意卷(局部)·飲中八仙》,右上騎馬者為賀知章

?明·杜堇《古賢詩意卷(局部)·飲中八仙》,右上騎馬者為賀知章

圖中賀知章騎馬而來,半睜的醉眼寫滿倦意;李白仰臥酣眠,夢中猶帶酒香。其余數人,或臥或倚,皆醉態橫生,將或悲或喜的人間過成一場酣暢的宴。

筆走龍蛇,墨海狂客

當然,這一場醉里風流,并不止于酒。

畫里張旭“脫帽露頂”“揮毫落紙”(上圖正中沒戴帽子,一手執筆、一手高舉紙張的即為張旭),不只是為了寫字,也是在寫酒。此人寫字前必須喝酒,酒后便狂歌亂叫,揮毫草書,最是癲狂。

張旭是賀知章的姻親(賀知章的姑姑是陸彥遠的妻子,同時也是張旭的舅母),也是他的好友。一個“張顛”,一個“狂客”,這兩人的相遇相識,是惺惺相惜,是情投意合,也是金風玉露的相逢。

他們一起游山,一起飲酒,見到潔白寬闊的好墻壁,便要拔筆作書。寫到興處,字如雨潑,不管主人是達官貴人還是布衣草民,定要寫滿整面墻壁才罷休。主人來攔,鄰人來看,但見仆人提燈照墨,他們肆意交談,盡情書寫,如入無人之境。

晚唐詩人吳融在《贈蛩光上人草書歌》里寫:“稽山賀老昔所傳,又聞能者惟張顛。”——后人評價,說得分明。張旭之狂,張旭之顛,那三分縱橫之氣三分山水之意,根源正在賀知章。

賀知章的字,是他“四明狂客”的另一舞臺。

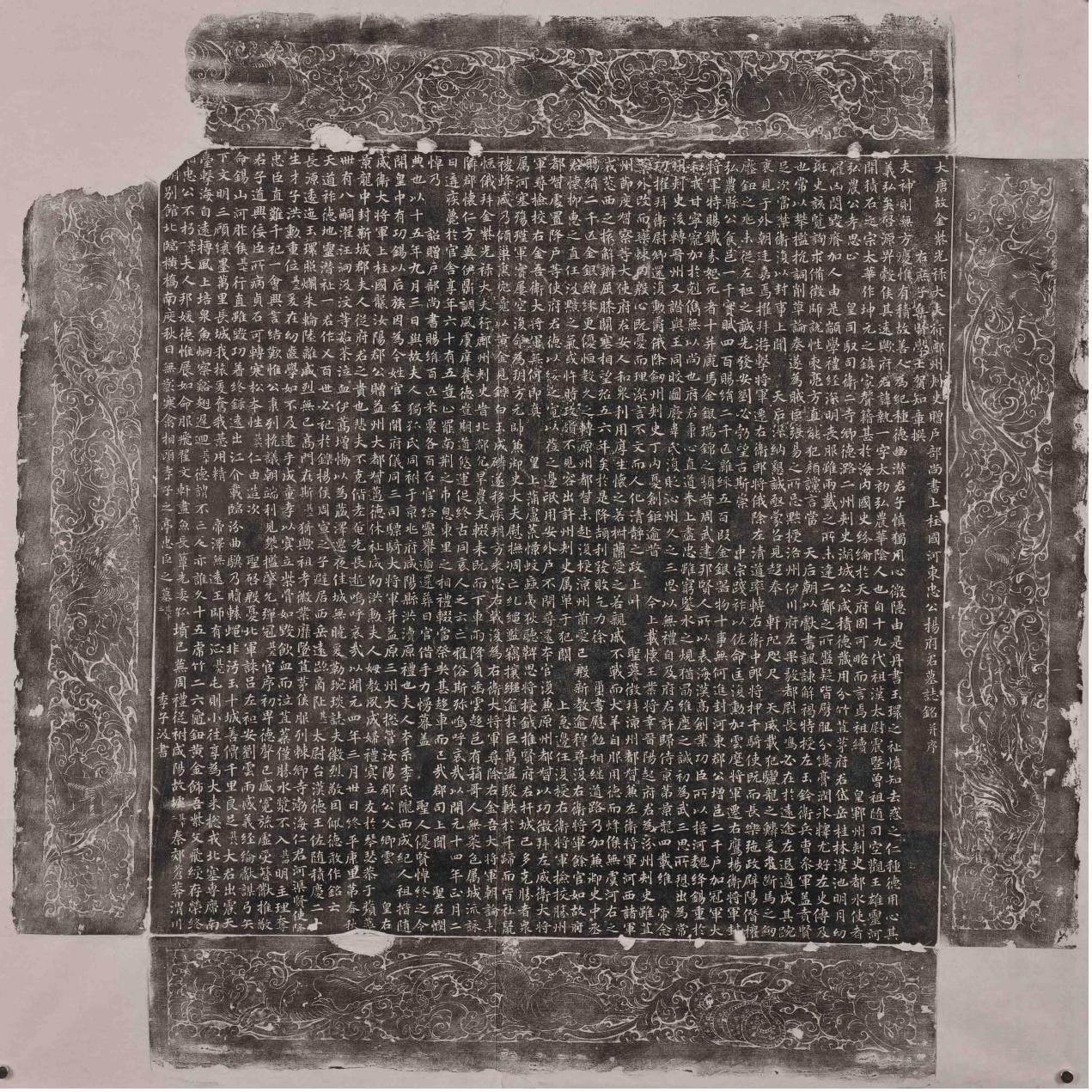

?西安碑林楊執一墓志銘 唐·賀知章

?西安碑林楊執一墓志銘 唐·賀知章

李白在送別詩里寫“應寫黃庭換白鵝”,這是王羲之的故事。而李白把它贈給賀知章,并非阿諛吹捧,而是實至名歸。賀知章的書法之妙,被當時人稱為二王——王羲之、王獻之——之后第一人。

?

?

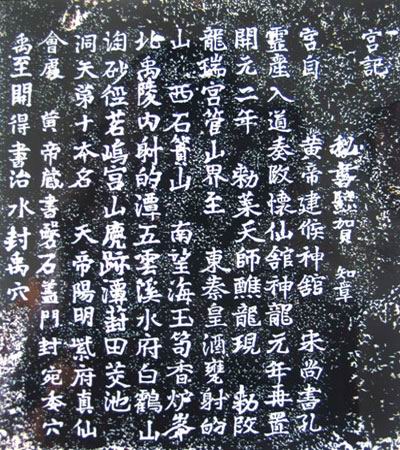

石刻《龍瑞宮記》?唐·賀知章

賀知章曾書《龍瑞宮記》,刻石于宛委山南坡,疏密勻稱,古樸風雅,是他楷書的代表。可若要窺見他真正的風骨,必須看他的草書。

據《唐才子傳》記載,賀知章“善草隸”。唐代有“秘書省四絕”一說——落星石、薛稷畫的鶴、郎馀令繪的鳳,余下的一絕,就是賀知章的草書。他與張旭、懷素并稱為“盛唐草書三杰”,一起將浪漫奔放的狂草藝術推上高峰。

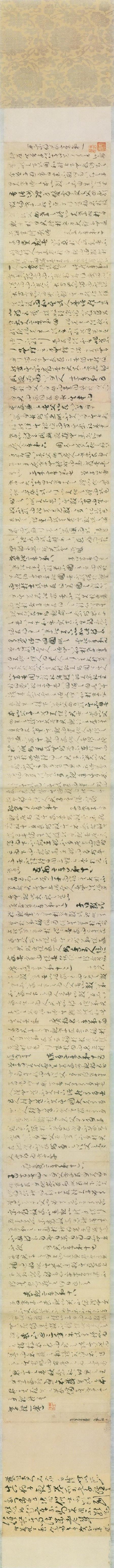

《宣和書譜》中記載,御府曾藏賀知章草書共十二件,包括《孝經》《洛神賦》《千字文》《胡桃帖》《上日帖》等等。然而流傳下來的不多,至今日只有一卷《草書孝經》存世。

《草書孝經》唐·賀知章

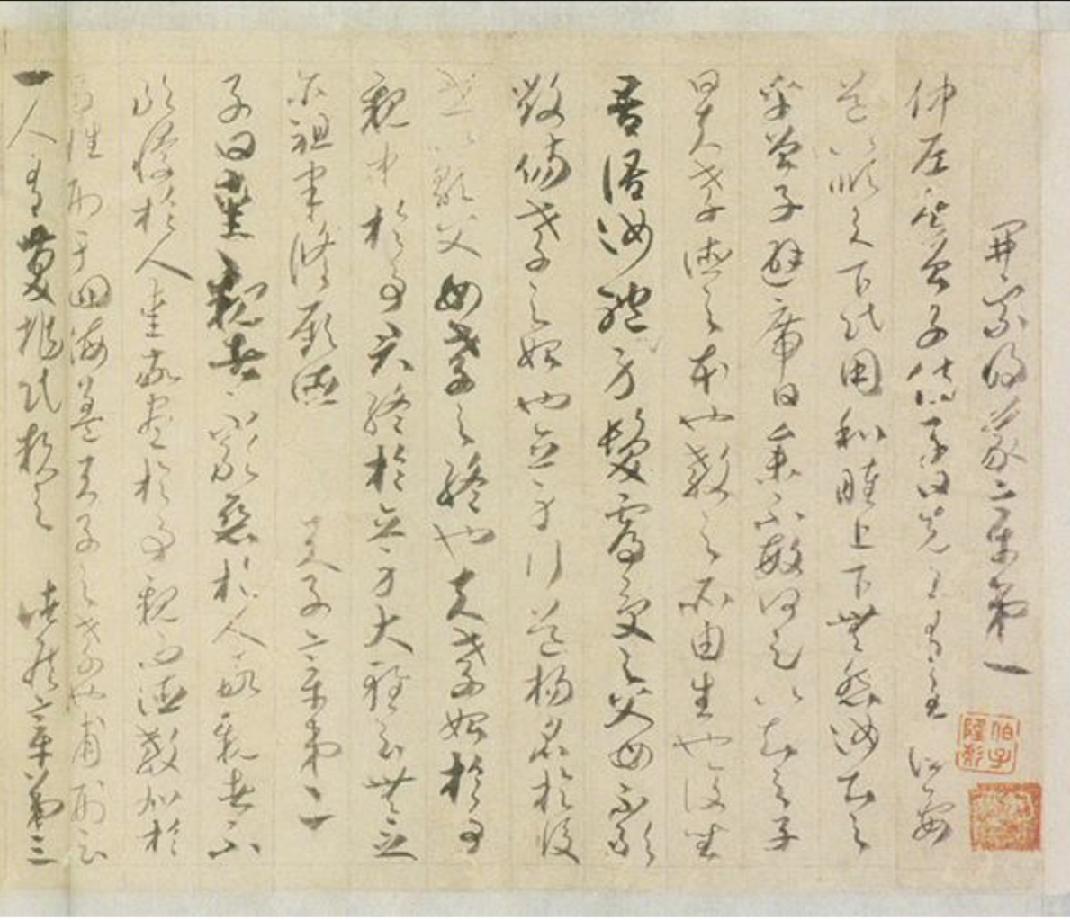

?《草書孝經(局部)》唐·賀知章

?《草書孝經(局部)》唐·賀知章

這一卷,寫在九張接葉麻紙上,橫貫百余行,約一千八百字,如今被日本宮內廳三之丸尚藏館收藏。卷首卷尾可見“賀監墨跡”四字,建隆二年(公元961年)重粘裝潢,可見此卷自北宋以來便被視為真跡。

從頭至尾,筆法酣暢淋漓,點畫激越,粗細相間,虛實交錯。前一筆未落,后一筆已至。字形左俯右仰,似隨手而就,實則順勢而成。筆與墨在紙上跑動跳躍,字字搖曳,行行生姿,如龍蛇舞動,煙云落紙,也如潺潺流水,一氣呵成。在奔放中找到秩序,在松弛中達到平衡。恰如風雨相擊而不亂節奏,起伏之間,自有動感。

有人說,這是一卷“醉書”。寫的人或許看起來正襟危坐,心中卻已醉過了三巡。

那一點酒意,恰恰是賀知章的本色。

他喜歡在興起時寫字,每當有人求字,他會先詢問對方:“有多少紙張?”待對方拿出紙來,便乘興揮毫,一定要把所有紙都寫滿才肯停筆。醉心翰墨的樣子,仿佛求字的人不是來請墨寶,反倒更像專程送紙來,讓他盡情發泄胸中興致。

晚年辭官歸鄉,不再著朝服,也不再應制作賦。賀知章在越中山水間自在行走,山高水闊,不為立碑,也不為誰寫,只是順著一口氣,一路走下去。于是他的狂,并非追求險峻,而是讓爛漫奔放與天真稚拙并存,在收放合度中,氣象萬千。

賀知章的草書,不是供奉的器物,而是會呼吸的身體。

溫庭筠也見過他的字,寫下一首《秘書省有賀監知章草題詩》:

越溪漁客賀知章,任達憐才愛酒狂。

鸂鶒葦花隨釣艇,蛤蜊菰菜夢橫塘。

幾年涼月拘華省,一宿秋風憶故鄉。

榮路脫身終自得,福庭回首莫相忘。

出籠鸞鶴歸遼海,落筆龍蛇滿壞墻。

李白死來無醉客,可憐神彩吊殘陽。

鸞鶴歸海,是他辭官歸越;龍蛇滿墻,是他落筆狂書。

溫庭筠生于晚唐,并沒見過賀知章本人。但見他的題詩,見他的字跡,筆力遒健,風尚高遠,叫人不由得看出他一生的風骨,也想再讀一讀紙上未干的墨。那種風一吹便起塵沙的筆意,練不出來,只能活出來。

在《述書賦》中,唐代書法理論家竇臮評賀知章“狂客風流,落筆精絕”。他的風格,承自“二王”,而又不拘于二王,雜漢簡之骨,又融以己意,一個人走在山水之間,步履穩健,但也步步生風。

張旭如狂風驟雨一般極致的書法里,或許有一筆靈氣,正是來自賀知章。

?

?

紹興賀秘監祠

孔子曾言:“不得中行而與之,必也狂狷乎!狂者進取,狷者有所不為也。”

陸游也寫:“巍巍闕里門,未嘗棄狂狷。”

自古文人,最難得者,不在才氣,而在風骨。狂與狷,便是這風骨的兩極:一個往前走,一個不肯折。

賀知章一生,官至秘書監,名重一時,卻自號“四明狂客”。前者是殿堂,是品秩,是朝服上的紋路;后者是山野,是酒氣,是草書里呼嘯的風。他是二者合一,居廟堂之高,也處江湖之遠。

他能在金鑾殿上侃侃而談,也能醉臥井底不省人事;能對著皇帝揮筆作賦,也能在別人家院中喝酒、在別人墻壁上題字。他不設界限,只問興盡。

他寫詩,寫“落花真好些,一醉一回顛”;他飲酒,醉得“騎馬似乘船”;他寫字,落筆“龍蛇滿壞墻”。他的狂,恣意但不失本真,放達但不違仁厚。那不是喧嘩的狂,是風骨里的狂,是潦倒之后能清醒、清醒之后仍愿潦倒一場的狂。

是溫柔的狂,是自在的狂。是春風剪柳天真的狂,是金龜換酒瀟灑的狂,是對生命與藝術全情投入的狂。其狂也可敬,其狂也可愛。

唯有真性情,才能鑄就不朽的風流。

于是賀知章,這位頑童,這位老者,這位“四明狂客”,早在千年之前,就將這兩個字詮釋得淋漓盡致。

圖片 | 張夢佳

排版 | 黃思琦

設計 | 尹莉莎

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號