??核心觀點(diǎn)

勞動(dòng)供給彈性是指勞動(dòng)供給量對(duì)工資率變動(dòng)的反應(yīng)程度,通常通過(guò)計(jì)算勞動(dòng)供給量變動(dòng)百分比與工資率變動(dòng)百分比的比率來(lái)衡量;是研究一國(guó)經(jīng)濟(jì)變化的重要指標(biāo),其關(guān)系到消費(fèi)與勞動(dòng)、居民和政府等各部門(mén),是解決消費(fèi)不足、完善改革的重要指標(biāo)之一。

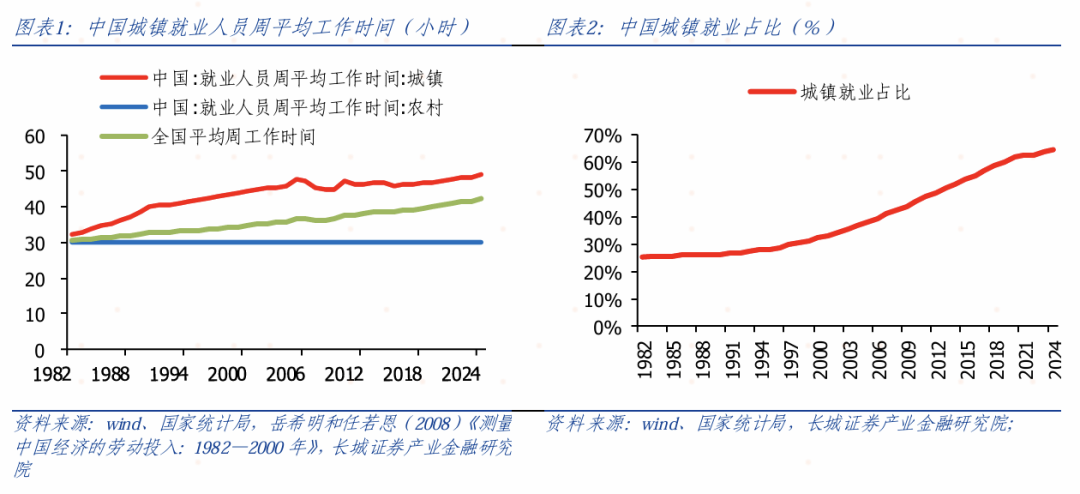

我們分為全國(guó)口徑、城鎮(zhèn)口徑來(lái)分析勞動(dòng)供給彈性。全國(guó)口徑是從資金流量表中得到所有勞動(dòng)報(bào)酬,并根據(jù)全國(guó)就業(yè)人數(shù)來(lái)測(cè)算勞動(dòng)工資;城鎮(zhèn)員工的勞動(dòng)時(shí)間大部分已經(jīng)公布,農(nóng)村勞動(dòng)時(shí)間我們按照每周30小時(shí)計(jì)算,利用城鎮(zhèn)就業(yè)占比作為權(quán)重測(cè)算全國(guó)每周勞動(dòng)時(shí)間。再考慮人口結(jié)構(gòu)、教育程度測(cè)算勞動(dòng)供給彈性。

考慮了全國(guó)口徑的中國(guó)勞動(dòng)供給彈性為0.06,城鎮(zhèn)化后的城鎮(zhèn)勞動(dòng)供給彈性為0.2,均低于部分OECD國(guó)家水平(加拿大0.38、荷蘭0.25、美國(guó)0.28)。通過(guò)比較每周平均工作時(shí)間,也可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)的高勞動(dòng)供給特征。這與邊際消費(fèi)傾向偏低相一致,反映了中國(guó)居民的勞動(dòng)—休暇偏好。

低勞動(dòng)供給彈性讓政府減稅刺激消費(fèi)的效果不理想,我們建議提高居民財(cái)產(chǎn)性收入,以改變“高勞動(dòng)供給—低消費(fèi)傾向”的現(xiàn)狀。

勞動(dòng)供給彈性是指勞動(dòng)供給量對(duì)工資率變動(dòng)的反應(yīng)程度,通常通過(guò)計(jì)算勞動(dòng)供給量變動(dòng)百分比與工資率變動(dòng)百分比的比率來(lái)衡量;它是研究一國(guó)經(jīng)濟(jì)變化的重要指標(biāo),關(guān)系到消費(fèi)與勞動(dòng)、居民和政府等各部門(mén),是解決消費(fèi)不足、完善改革的重要指標(biāo)之一。

彈性包括工時(shí)彈性和參與彈性,前者被稱為集約邊際彈性:反映已有工作者的勞動(dòng)時(shí)間對(duì)工資變化的反應(yīng)(工作時(shí)間增減)。后者被稱為擴(kuò)展邊際彈性:反映勞動(dòng)參與率對(duì)工資變化的反應(yīng)(是否參與勞動(dòng))。

我國(guó)對(duì)勞動(dòng)供給彈性測(cè)算和研究的文獻(xiàn)不多,Li and Zax(2003)、張世偉和周闖(2009,2010) ,常進(jìn)雄和趙海濤(2014) 、李雅楠(2016)以及程杰和朱鈺?shū)P(2021)均是基于市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)測(cè)算,其中程杰和朱鈺?shū)P(2021)認(rèn)為中國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)存在二元結(jié)構(gòu),在勞動(dòng)力從農(nóng)村向城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移過(guò)程中,勞動(dòng)供給彈性逐漸下降,到2018年已經(jīng)降至0.092。

本文嘗試從宏觀角度測(cè)算中國(guó)過(guò)去幾十年的勞動(dòng)供給彈性,并從中發(fā)現(xiàn)規(guī)律,對(duì)未來(lái)研究做更多支持。

1

勞動(dòng)時(shí)間

我們?cè)凇对僮h中國(guó)潛在經(jīng)濟(jì)增速》中探討過(guò)勞動(dòng)投入量,用工資報(bào)酬指數(shù)來(lái)代替勞動(dòng)時(shí)間,這實(shí)際上忽視了勞動(dòng)時(shí)間和勞動(dòng)工資之間的區(qū)別。勞動(dòng)投入量等于勞動(dòng)者數(shù)量*勞動(dòng)時(shí)間,勞動(dòng)報(bào)酬等于勞動(dòng)時(shí)間*平均工資,勞動(dòng)時(shí)間和勞動(dòng)工資之間趨勢(shì)并不完全一致,兩者之間的關(guān)系就是勞動(dòng)供給彈性。除非勞動(dòng)供給彈性保持不變,否則工資報(bào)酬不可以直接擬合勞動(dòng)時(shí)間。

本文所測(cè)算勞動(dòng)時(shí)間分為城鎮(zhèn)和農(nóng)村。統(tǒng)計(jì)局從2001年開(kāi)始公布城鎮(zhèn)就業(yè)人員周平均工作時(shí)間,同時(shí)岳希明和任若恩(2008)《測(cè)量中國(guó)經(jīng)濟(jì)的勞動(dòng)投入:1982—2000年》里也提供了2000年之前的工作時(shí)間年均增速,我們結(jié)合兩者數(shù)據(jù)得出1982年以來(lái)的的城鎮(zhèn)平均工作時(shí)間。雖然統(tǒng)計(jì)局沒(méi)有公布農(nóng)村工作時(shí)間,但農(nóng)業(yè)生產(chǎn)比較固定。我們借鑒《中國(guó)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力估計(jì):2010—2018》里統(tǒng)計(jì)的中國(guó)居民收入項(xiàng)目(CHIP)2013年的農(nóng)村住戶調(diào)查數(shù)據(jù),認(rèn)為純農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力平均農(nóng)業(yè)投入時(shí)間為210.8天(折合30小時(shí)每周),并在各個(gè)年份保持穩(wěn)定。再根據(jù)城鎮(zhèn)就業(yè)人口和農(nóng)村就業(yè)人口占比計(jì)算全國(guó)勞動(dòng)時(shí)間。結(jié)果如圖所示:

由于城鎮(zhèn)就業(yè)占比不斷上升,全國(guó)平均工作時(shí)間也隨著城鎮(zhèn)就業(yè)時(shí)間的增加而增加。到2024年城鎮(zhèn)就業(yè)占比達(dá)到64%,全國(guó)平均工作時(shí)間也上升到42小時(shí)每周。

?2

勞動(dòng)參與

中國(guó)自1978年改革開(kāi)放以來(lái),農(nóng)村剩余勞動(dòng)力不斷涌入城市參加勞動(dòng),這種城鎮(zhèn)化過(guò)程直到2003年左右才出現(xiàn)拐點(diǎn),經(jīng)濟(jì)學(xué)界稱之為“劉易斯拐點(diǎn)”。但這種二元經(jīng)濟(jì)特征讓城鎮(zhèn)就業(yè)人員數(shù)量不斷增加,影響到工資的定價(jià)關(guān)系以及個(gè)人在勞動(dòng)—休暇之間的選擇。

本文測(cè)算勞動(dòng)供給彈性分為兩個(gè)口徑:全國(guó)口徑和城鎮(zhèn)口徑。針對(duì)城鎮(zhèn)勞動(dòng)供給彈性的研究,我們需要研究就業(yè)參與率指標(biāo),也即全國(guó)就業(yè)人員與全國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口的比較(總就業(yè)率),其包括了城鎮(zhèn)就業(yè)人員與全國(guó)就業(yè)人員的比較(就業(yè)城鎮(zhèn)化率),也即城鎮(zhèn)就業(yè)人員與全國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口的比值。

由于1990年第四次全國(guó)人口普查修正了此前城鄉(xiāng)人口劃分標(biāo)準(zhǔn),將“私營(yíng)企業(yè)”和“個(gè)體工商戶”正式納入就業(yè)統(tǒng)計(jì),并將此前未被完全覆蓋的靈活就業(yè)人口也納入統(tǒng)計(jì)范圍,最終導(dǎo)致數(shù)據(jù)上修。因此本文的測(cè)算時(shí)間起點(diǎn)為1990年。

?3

勞動(dòng)工資

首先,數(shù)據(jù)來(lái)源。針對(duì)全國(guó)口徑,我們使用的是統(tǒng)計(jì)局公布的資金流量表公布的勞動(dòng)報(bào)酬占比,測(cè)算全國(guó)實(shí)際勞動(dòng)報(bào)酬;再根據(jù)統(tǒng)計(jì)局公布的全國(guó)就業(yè)人數(shù),測(cè)算人均實(shí)際報(bào)酬(工資)。

針對(duì)城鎮(zhèn)口徑,統(tǒng)計(jì)局公布了城鎮(zhèn)就業(yè)人員的平均工資,分為私營(yíng)單位和非私營(yíng)單位。非私營(yíng)單位的平均工資是從1978年開(kāi)始到2023年,但私營(yíng)單位的平均工資只有2008年之后的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)缺失,讓我們不得不尋找其他指標(biāo)。

統(tǒng)計(jì)局還公布了城鎮(zhèn)居民家庭生活基本情況,其中包括人均可支配收入以及組成部分。在這里財(cái)產(chǎn)性收入主要是居民存款利息、股票紅利、住房租金等收益,轉(zhuǎn)移性收入是政府補(bǔ)助低收入人群以及部分行業(yè)的政府性補(bǔ)貼,主要集中在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)。這兩部分不屬于勞動(dòng)所得,因此不能計(jì)算入勞動(dòng)收入。扣除兩者之外的工薪收入和經(jīng)營(yíng)凈收入均為勞動(dòng)所得,計(jì)入城鎮(zhèn)勞動(dòng)工資。

其次,由于城鎮(zhèn)居民家庭情況調(diào)查在2000年之前數(shù)據(jù)也有欠缺,我們需要尋找其他數(shù)據(jù)來(lái)輔助推測(cè)這些缺失數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)局公布的“城鎮(zhèn)居民人均可支配收入:累計(jì)實(shí)際增長(zhǎng)指數(shù)”公布了從1978年以來(lái)的數(shù)據(jù)序列,用這一指標(biāo)與通過(guò)CPI定期指數(shù)調(diào)整后的實(shí)際勞動(dòng)收入相比非常接近(除了2018和2020年)。這樣我們就可以用城鎮(zhèn)居民人均和支配收入實(shí)際增長(zhǎng)指數(shù)來(lái)擬合2000年之前的勞動(dòng)工資。

接著,我們需要對(duì)城鎮(zhèn)居民家庭中的勞動(dòng)收入(工薪收入+經(jīng)營(yíng)凈收入)進(jìn)行一定的調(diào)整來(lái)折算成就業(yè)人員平均工資。由于家庭中存在老幼成員或其他待業(yè)人員,就業(yè)人員的工資已被他們平均,我們需要通過(guò)“人均勞動(dòng)收入/平均每一就業(yè)者負(fù)擔(dān)人數(shù)”這一指標(biāo)來(lái)折算成就業(yè)人員平均工資。統(tǒng)計(jì)局公布了1981年至2023年的平均每一就業(yè)者負(fù)擔(dān)人數(shù),如圖6,整體呈不斷上升態(tài)勢(shì),尤其是2020年和2023年突破2。

最后,我們得出城鎮(zhèn)就業(yè)人員的名義工資和實(shí)際工資,其中名義工資與前面的非私營(yíng)和私營(yíng)城鎮(zhèn)就業(yè)人員的平均工資走勢(shì)較為接近。在2008年也即統(tǒng)計(jì)私營(yíng)就業(yè)人員平均工資以前,我們估算的城鎮(zhèn)就業(yè)人員工資與非私營(yíng)單位的城鎮(zhèn)就業(yè)人員平均工資走勢(shì)非常接近,而2008年以后也即私營(yíng)企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)之后,我們估算的城鎮(zhèn)就業(yè)人員工資與私營(yíng)單位的城鎮(zhèn)就業(yè)人員平均工資走勢(shì)越來(lái)越近。

我們用估算出的2008年之后的城鎮(zhèn)就業(yè)人員平均工資與按照非私營(yíng)和私營(yíng)勞動(dòng)人數(shù)加權(quán)測(cè)算的就業(yè)人員平均工資相比,發(fā)現(xiàn)后者高于前者。主要原因是前者包括了靈活就業(yè)人員的收入,而后者只統(tǒng)計(jì)正式員工工資薪酬。而“城鎮(zhèn)就業(yè)人員周平均工作時(shí)間”統(tǒng)計(jì)的范圍是包括靈活就業(yè)和兼職人員的工作時(shí)間,與城鎮(zhèn)家庭收入統(tǒng)計(jì)口徑接近,所以我們估算的指標(biāo)更合理。

最后我們比較全國(guó)平均勞動(dòng)報(bào)酬與城鎮(zhèn)平均工資,可以發(fā)現(xiàn)2000年之前兩者走勢(shì)較為一致,2000年至2012年城鎮(zhèn)平均工資增速快于全國(guó),2013年至今慢于全國(guó),但整體走勢(shì)較為一致。

?4

勞動(dòng)供給彈性

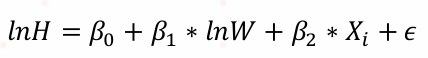

首先,我們求解全國(guó)口徑的勞動(dòng)供給的工時(shí)彈性,根據(jù)以上論述,我們使用以下公式:

其中,H為周工作時(shí)間,W為實(shí)際時(shí)工資,Xi為影響勞動(dòng)的其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo),比如人口結(jié)構(gòu)(年齡中位數(shù))、教育程度(高等教育入學(xué)率)。高等教育入學(xué)率來(lái)源于教育部,其他數(shù)據(jù)來(lái)自于統(tǒng)計(jì)局。

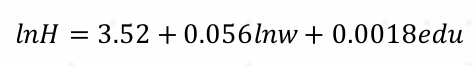

分析以上結(jié)果,我們可以看出雖然方程(3)的R2最高,但年齡中位數(shù)指標(biāo)的出現(xiàn)讓工資的系數(shù)從正轉(zhuǎn)負(fù),而且顯著性下降;考察(4)也可以看出去掉高等教育入學(xué)率指標(biāo)后,年齡中位數(shù)指標(biāo)讓工資的顯著性大幅下降。所以我們認(rèn)為(2)最優(yōu),最終回歸方程如下:

其次,我們求解城鎮(zhèn)的勞動(dòng)供給彈性。分為兩種情況:(1)城鎮(zhèn)的工時(shí)彈性。此時(shí)只考慮城鎮(zhèn)人均員工收入和勞動(dòng)時(shí)間,并沿用如上公式:

其中,H為周勞動(dòng)時(shí)間,W為實(shí)際時(shí)工資,Y為非勞動(dòng)收入,Xi中新增加了城鎮(zhèn)就業(yè)參與率,人口結(jié)構(gòu)指標(biāo)從年齡中位數(shù)轉(zhuǎn)為撫養(yǎng)比,其他指標(biāo)不變。結(jié)果如表所示:

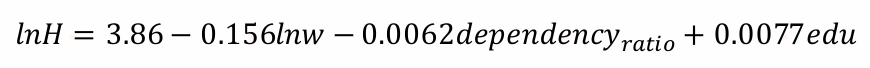

通過(guò)上面的計(jì)量結(jié)果,我們可以發(fā)現(xiàn)(5)的R2較高且變量P值為0,是最優(yōu)方程,最終回歸方程如下:

(2)城鎮(zhèn)的參與彈性。這里的參與彈性是將城鎮(zhèn)就業(yè)參與率與勞動(dòng)時(shí)間相乘得出新的勞動(dòng)投入量(L),并沿用如上公式:

其中,L為勞動(dòng)時(shí)間*城鎮(zhèn)就業(yè)參與率,Xi中扣除城鎮(zhèn)就業(yè)參與率,其他指標(biāo)不變。結(jié)果如表所示:

通過(guò)上面的計(jì)量結(jié)果,我們可以發(fā)現(xiàn)(5)的R2較高且變量P值為0,是最優(yōu)方程,最終回歸方程如下:

通過(guò)比較可以發(fā)現(xiàn),全國(guó)口徑的勞動(dòng)供給彈性較低,城鎮(zhèn)的工時(shí)彈性較高,但考慮了城鎮(zhèn)化勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移之后,勞動(dòng)供給彈性降為負(fù)值。并且全國(guó)口徑和考慮參與彈性的城鎮(zhèn)口徑擬合程度都較高,這說(shuō)明單純看城鎮(zhèn)的工時(shí)彈性會(huì)誤解中國(guó)的勞動(dòng)供給彈性,城鎮(zhèn)化一直在顯著的影響勞動(dòng)供給彈性。

高勞動(dòng)供給特征

中國(guó)勞動(dòng)供給彈性受非勞動(dòng)收入的影響較小,主要受工資上漲帶動(dòng)工作時(shí)間增加;財(cái)產(chǎn)性收入對(duì)勞動(dòng)供給量的影響較小,大部分就業(yè)人員仍需要通過(guò)工作來(lái)維持生計(jì)。這與我們?cè)凇吨袊?guó)低消費(fèi)之謎》所指出的問(wèn)題一致:居民財(cái)產(chǎn)性收入占比較低。

我們測(cè)算中國(guó)城鎮(zhèn)勞動(dòng)供給彈性為0.056,與李雅楠測(cè)算中國(guó)frisch勞動(dòng)供給彈性為0.35不同。我國(guó)勞動(dòng)供給彈性低于部分OECD國(guó)家水平(加拿大0.38、荷蘭0.25、美國(guó)0.28)。我國(guó)勞動(dòng)供給彈性較低的原因是多方面的,一方面勞動(dòng)者財(cái)產(chǎn)性收入較低,沒(méi)有安全保障,儲(chǔ)蓄意愿較強(qiáng),由此出現(xiàn)的高勞動(dòng)供給特征;另一方面勞動(dòng)市場(chǎng)自由交易受限。事業(yè)單位隱性門(mén)檻造成流動(dòng)不充分,權(quán)力尋租和非貨幣福利使得工資并非唯一影響因素。私營(yíng)企業(yè)裁員、最低工資制度影響到工資的正常波動(dòng),勞動(dòng)培訓(xùn)市場(chǎng)不成熟影響跨行業(yè)就業(yè)等等。

統(tǒng)計(jì)局公布的城鎮(zhèn)就業(yè)人員周平均工作時(shí)間從2001年開(kāi)始就超過(guò)44個(gè)小時(shí),而1994年公布以及此后兩次修正后的《勞動(dòng)法》第四章第三十六條均規(guī)定國(guó)家實(shí)行勞動(dòng)者每日工作時(shí)間不超過(guò)8小時(shí),平均每周工作時(shí)間不超過(guò)四十四小時(shí)的工時(shí)制度。實(shí)際工作時(shí)間明顯超過(guò)法律規(guī)定時(shí)間,其中不乏很多企業(yè)實(shí)行“996”政策。

高勞動(dòng)供給特征與邊際消費(fèi)傾向低是一致的,在勞動(dòng)—休暇選擇模型中,個(gè)人是選擇勞動(dòng)還是休暇是由休暇偏好決定的。由于我國(guó)居民邊際消費(fèi)傾向較低,休暇效用不高,個(gè)人更愿意選擇勞動(dòng)。我們已經(jīng)建議提升居民的財(cái)產(chǎn)性收入,降低勞動(dòng)偏好和提高消費(fèi)傾向。

低的勞動(dòng)供給彈性不利于宏觀調(diào)控。勞動(dòng)供給彈性低疊加高勞動(dòng)供給特征,雖然有利于一定范圍內(nèi)的就業(yè)穩(wěn)定,但最低工資制度制約了企業(yè)主在經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退期間通過(guò)降低工資來(lái)渡過(guò)難關(guān)的可能,由此轉(zhuǎn)向裁員,對(duì)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)二次沖擊。同時(shí)由于勞動(dòng)供給彈性低,政府難以通過(guò)針對(duì)個(gè)人減稅來(lái)刺激經(jīng)濟(jì)。政府支出的最優(yōu)規(guī)模取決于該國(guó)勞動(dòng)者的供給彈性和邊際消費(fèi)傾向,如果供給彈性小,政府增加稅收帶來(lái)的負(fù)面影響較小。但政府支出用于鼓勵(lì)居民消費(fèi)上,效果也會(huì)打折扣。

風(fēng)險(xiǎn)提示

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不全;國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策不及預(yù)期;數(shù)據(jù)提取不及時(shí);財(cái)政政策、貨幣政策超預(yù)期;模型假設(shè)較現(xiàn)實(shí)條件更嚴(yán)格;模型本身與真實(shí)世界存在偏差的風(fēng)險(xiǎn)。

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)

京公網(wǎng)安備 11010802028547號(hào)