唐浩瑩/文 大家看到很多專家在修復文物的時候,都會戴手套,但是我們做漆器修復,是不允許戴手套的。這是為什么呢?讓我們來聽聽修復師是怎么說的。

虎座鳥架鼓:聆聽虎與鳳的浪漫協奏

在荊州博物館里,各種色澤鮮艷、形態各異的木漆器熠熠生輝。

一個高大且造型奇特的器物赫然立于陳列柜中。

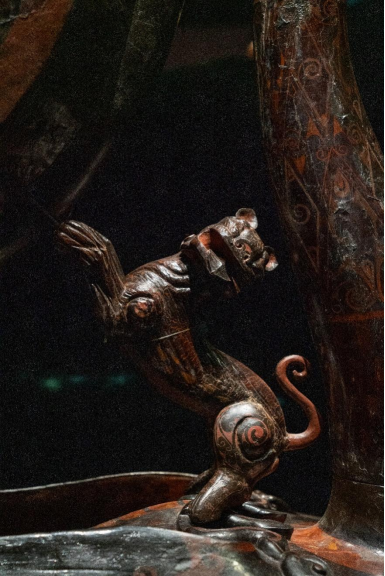

器物最下面是一個長方形的底座,底座上面是兩只小老虎造型,它們背對背蜷臥著,頭部微微抬起,雙眼圓睜,尾巴卷曲,憨態可掬。虎背上分別站立著一只鳳鳥,兩只鳳鳥中間懸掛著一面鼓,由于鳳鳥的腿和脖子都很長,所以每只鳳鳥也都由鳥身和鳥頸部兩部分組成,鳳鳥嘴巴微微張開,仿佛在引吭高歌。

這便是 2002 年出土于湖北棗陽九連墩楚墓 2 號墓的“虎座鳥架鼓”。

虎座角架鼓考古線繪圖

“它不僅是一件陪葬品,也是一件實用的樂器,更是一件難得的藝術精品。”吳順清說。

吳順清出生于 1949 年,1973 年從武漢大學化學系高分子專業畢業后,被分配到荊州博物館從事文物保護工作。年近古稀,吳順清有個全國文保界都知道的綽號——土匪。這個綽號的得來,源自于上世紀 70 年代,當時在荊州紀南城遺址展開一場國家級“考古大會戰”,剛參加工作不久的吳順清年輕霸氣、干勁十足,在艱苦的考古發掘現場叱咤指揮,被老一代考古工作者戲稱為“土匪”。

由于盜墓者的入侵,虎座鳥架鼓重回人們視野時已經被嚴重破壞。

虎座角架鼓的考古現場

出土時的虎座角架鼓

虎座角架鼓鼓面破損嚴重

“有些地方花紋脫落,一只鳳嘴掉了,翅膀也斷了,它有近一人高,但是鳳腿已經腐亂,站不起來。”吳順清用“慘不忍睹”描述他當年見到的剛出土的情形。

“別人覺得越是不可能做到的東西,我就是有一個好奇心,我就是要做到。”在工作中,吳順清時常強調要有三個“一”,就是懷著一顆敬畏之心,一顆熱愛之心,還要多去第一現場。就這樣,他開啟了長達五年的修復之路。

虎座角架鼓修復前

清洗是首要任務。先用蒸餾水除去表面和夾縫中的淤泥,防止在后期淤泥變成干泥,影響虎座鳥架鼓的拼接。用蒸餾水清洗后,再用 2 %的草酸溶液繼續清洗,這一步要祛除霉斑,以及一些附著的微生物,若不然后期容易發生“病變”,影響修復后的觀賞效果。

脫水是關鍵的一步。在選擇虎座鳥架鼓的脫水方法中,吳順清采用“化學脫水法”,即用乙二醛作為替換水分子的填充物,成功完成了脫水工作。

接下來是對已經脫水的虎座鳥架鼓部件進行打磨和塑形。主要是連接部位,要做一定的處理,比如對膨脹的部位進行削減,然后用這些削減下來的木料,對腐爛的部位進行填充和修復,最終不僅要讓全部的部件可以正常拼接,而且還要整體看起平順均勻。

打磨塑形后,將整形好的部件按照由下到上順序進行拼接,依次是底座的兩只老虎,鳳鳥的腿部和身體,然后再就是頭部,最后是兩只鳳鳥之間的漆鼓。拼接完成之后,還要多做一些微調,以避免拼接不當。

虎座角架鼓修復過程圖

最后的絕招就是上色。經過對史料的研究,并且結合當時楚國的文化特質,最終確定了以黑黃紅為主的色調,它整體色澤沉穩,雖不張揚,但耐人尋味,也正符合當時楚國人的生活習慣。

虎座角架鼓修復過程圖

歷時 5 年,虎座角架鼓終于修復完成,并在荊州博物館內展出。虎座角架鼓獨特的造型——穩重的虎座與飛揚的鳳架結合,彰顯著楚文化的浪漫與神奇。

虎座角架鼓修復后

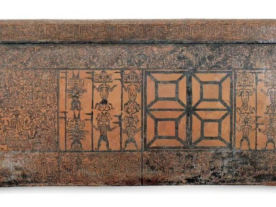

局部圖

局部圖

局部圖

“和文物打了一輩子交道,在我心中,每一件文物都有獨特的價值。”吳順清說。而每一次修復文物的過程,都是在時間長河里邂逅文物,與古人對話的方式。

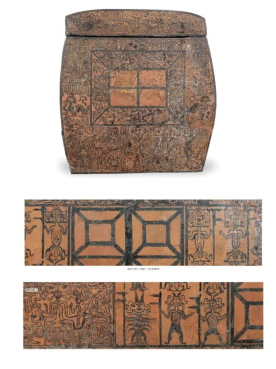

彩繪扁壺如何“痊愈”

左手顯微鏡,右手打磨機,身著白大褂, 7 月的天氣悶熱,李瀾一大早就進入工作室,開啟了新一天的修復任務。

李瀾,是湖北省博物館漆器保護專家。誰也想不到,這位集生物、化學、考古、歷史、地理知識與技能于一身的文保人,居然出身于油畫專業。

這次她要修復的是 2002 年出土于湖北棗陽九連墩楚墓2號墓的“彩繪扁壺”。

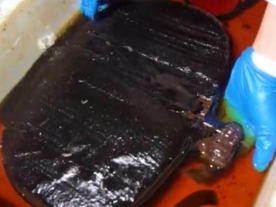

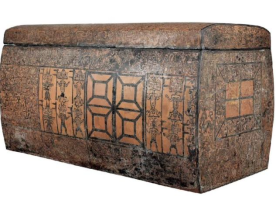

彩繪扁壺修復前

在修復出土的飽水漆器前,都需要做脫水定形處理。這件扁壺的脫水時間需要兩到三年,經過漫長的脫水、干燥過程后,才可以進入到正式的修復環節。

脫水

干燥

李瀾常常把面前要修復的文物當作“病人”,保護修復過程更是小心翼翼,因為怕它“會痛”,更想通過自己的“治療”,能讓手中的文物“痊愈”。

這件彩繪扁壺雖然歷經歲月洗禮,但依然散發著古樸的光澤。李瀾先用濕棉簽輕輕地對扁壺表面進行清洗,清洗過程中,李瀾提到:“大家看到很多專家在修復文物的時候,都會戴手套,但是我們做漆器修復,是不允許戴手套的。由于漆器的脆弱性,戴著手套就不易發覺開裂的地方。” 漆器不同于其他文物,其表面涂覆的漆層極其敏感,任何微小的裂痕都可能在手套的遮掩下被忽略。李瀾憑借著多年的經驗和敏銳的觸感,能夠直接用手感知每一處細微的損傷,提高修復的精準度。

清洗

清洗

清洗完成后,李瀾開始調制用于填補和加固的混合材料。她將魚鰾膠與明清時代的老房子磚灰仔細調和,這種特殊的材料配方是她在多年實踐中摸索出來的。填補的過程需要極大的耐心和細致,李瀾用細小的工具將混合材料一點點地填入破損處,每一處填補都力求平整、自然。

補配

補配

李瀾工作圖

加固完成后,打磨環節便開始了。李瀾使用牙科醫用打磨機對修補處進行初步打磨,機器的輕微震動在她手中被穩穩控制。然而,當遇到器物表面的精細部位時,電動工具的局限性便顯現出來。李瀾放下機器,轉而使用手工的方式進行打磨。她手中的打磨工具在漆面上輕輕游走,既去除了多余的填補材料,又保留了漆面的光滑細膩。

手動打磨

電動打磨

李瀾工作圖

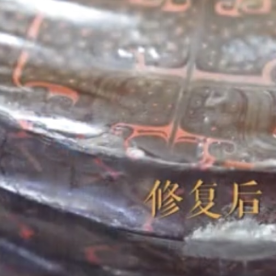

打磨完成后,開始進行最后的修補上色工作。李瀾選用與扁壺原有漆色相近的顏料,小心翼翼地在修補處涂抹,每一筆都盡力達到顏色均勻、過渡自然。

上色

上色

干燥后,扁壺的修復工作便告一段落。此時的扁壺不僅恢復了原有的形態,更煥發出了新的光彩。

彩繪扁壺修復后

李瀾與文物之間有著難以言喻的感情,“我是真的把它們當成自己的孩子,天天摸著它們,做一批就是兩年,能不像養孩子嗎?”

在李瀾這里,工作節點是按“年”計算的,每一件文物的修復都需要幾年甚至幾十年的時間。在小小的工作室里,她日復一日的處理著微小而重復的工作,將所有的注意力都集中于一個方桌,一件漆木器,將外界看起來枯燥無味的過程,用手中的工具喚出生機。

李瀾說自己對學生有兩點最基本的要求。

“做文物修復這一行,我跟學生說的第一點就是,想賺錢就不要來。我選學生的第一個標準就是人品,因為我們工作要面對的是文物,不能有任何非分的想法,需要對這一行有純粹的熱愛。”

“其次,做這一行情懷也很重要。就像我剛才說的人品要好,你還要有奉獻精神,需要知道自己為什么要來做這個工作,而不是考慮一個月能賺多少錢,希望通過這個行業能賺多少錢。如果有這種想法人不能進我的門,文物保護工作肯定注定是清貧、漫長而枯燥的,但它意義無窮。清楚做這一行的意義是什么,價值體現在哪里,這一點非常重要。”

李瀾歡迎所有想來的學生,也對每個學生都傾囊相授。她希望,在未來能出現一個真正熱愛文保事業的“有緣人”,從她手中接過文物保護的接力棒,并且一代一代地傳承下去。

李瀾的畢業研究生劉玲秀,通常早上7點按時起床,然后搭乘地鐵,在8點50分準時到達省博。下午5點,省博就要閉館,劉玲秀下午4點半就能下班,也許一整天,甚至接連好幾天,都只是在進行一件文物的打磨。

劉玲秀說:“一系列修復保護工作步驟,一步也不能少,慢工才能出細活。”

李瀾的另一位畢業研究生宋瑾說:“修文物是一件枯燥單一的工作。但是,當一件殘破文物經過我的手還原到歷史的真實狀態時,就會很有成就感。”

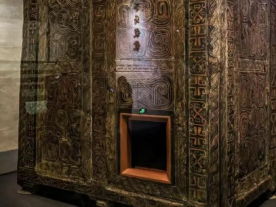

曾侯乙彩繪主棺:脫水煥新顏

文博界有個說法:“干千年,濕萬年,不干不濕就半年”。南方地下水位高,竹木漆器長期泡在水中,才能保持千年不腐。但是飽水狀態的木漆器出土之后,十分脆弱,像海綿一樣,手一捏就是一個窩,如果不做脫水處理,很快就會脫皮開裂、收縮變形,失去文物價值。

提及脫水保護技術,陳中行是這個領域中的第一人。

陳中行,江蘇武進人, 1963 年從北京師范學院化學系畢業后,被分配到文化部文物保護科學技術研究所工作。 1972 年,又被調到湖北省博物館,從事漆器保護和修復工作。

“曾侯乙彩繪主棺”出土于 1978 年。出土后,該棺木用塑料薄膜包裹,并噴水保存。然而,在噴水期間發現主棺上的黃色粉彩有脫落現象,因此必須對其進行脫水保護。

20 世紀 70 年代以來,中國的文物保護研究人員對飽水古代漆木器的脫水、加固、定型處理方法開展了廣泛研究,并取得了一些積極的成果。然而現在各地采用的方法,如自然干燥法、醇醚浸漬法、醇醚樹脂浸漬法、冷凍升華干燥法、真空干燥法、PEG浸漬法、丙三醇浸漬法及硅膠浸漬法等,都具有一定的局限性,成功率低且對漆器保護沒有普遍的應用意義。

陳中行從 1973 年開始研究新的脫水方法。經過幾年的摸索,他發現乙二醛在滲入漆器后能完全保持器物的原貌,隨后又繼續對聚合反應的條件及配方進行了探索。經過十幾年的努力,陳中行成功研究出乙二醛脫水法,適用于各個時代、各種形狀的漆器,成功率達到 100 %。

“當時研究出乙二醛脫水法,我便給幾件漆器脫水,為了證明研究成功,我一直觀察這些漆器,已有15年。”15年后,看到漆器仍沒變化時,陳中行才露出了欣慰的笑容。

這項脫水方法成功運用到了曾侯乙墓彩漆主棺的修復工作當中。

曾侯乙彩繪主棺考古現場

首先,對曾侯乙墓彩漆內棺蓋進行脫水處理。將棺蓋置在塑料水槽中,加入 0.5 噸特別配制的乙二醛混合液,測定混合液的比重。棺蓋浸泡在溶液中后,每20天攪拌一次,以促進滲透,并再次測定液體的比重,當滲透液的比重恒定時,乙二醛混合液的滲透完成,此時更換槽中混合液,繼續浸泡至混合液比重再次穩定,即證明棺蓋中的水分已經被乙二醛脫水混合液所置換,并達到飽和狀態。然后將棺蓋從水槽中取出,在特定條件下進行干燥處理。此時,乙二醛發生聚合反應,棺蓋中的水分逐漸被排出,水份全部排出后,棺蓋的脫水、加固、定型處理完成。

接下來是主棺的脫水處理。

將內棺放入特制的聚四氟乙烯水槽中,注入清水浸泡半年。然后將塑料水槽中的水抽干,加入 4 噸特別配制的乙二醛混合,并測定混合液的比重。浸泡過程中,每 10 天使用一臺不銹鋼水泵將水槽中的脫水液拌出再重新注入,以使脫水液保持均質狀態并促進其滲透。同時測定混合液的比重。待混合液的比重達到恒定值后,更換混合液。繼續浸泡至混合液比重再次穩定。將棺體從水槽中取出,在特定條件下進行乙二醛聚合反應和干燥處理。

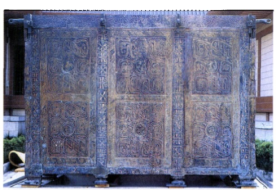

曾侯乙彩繪主棺內棺脫水后

曾侯乙墓外棺為銅榫木板框架結構,為避免損壞銅制構件,沒有采用乙二醛混合液浸泡法來對其進行脫水處理。曾侯乙墓外棺出土后,一直用塑料薄膜包裹,且不斷噴水進行保存,因此棺木含水量較低。經南京林業大學鑒定,棺木樣本的材質為梓木,這種木材具有粗纖維構造,且纖維之間有比較大的間隙。為了使棺木達到飽和狀態并對纖維進行一定的加強處理,配置了一種PH值為 9 、濃度比較低的水溶液,不斷地將這種溶液滴在棺板上,直至棺板達到飽和狀態。然后不斷地將特別配制的乙二醛混合液滴注至棺板中,直至棺板達到飽和狀態。

曾侯乙彩繪主棺外棺脫水后

上述工作完成后,在特定條件下進行乙二醛聚合反應和干燥處理,脫水這一項關鍵任務就算大功告成了。

曾侯乙彩繪主棺內棺修復后

曾侯乙彩繪主棺內棺修復后

曾侯乙彩繪主棺內棺修復后

曾侯乙彩繪主棺外棺修復后

曾侯乙彩繪主棺外棺修復后

曾侯乙彩繪主棺外棺修復后

如今,乙二醛脫水法廣泛應用于漆木器保護和修復領域,陳中行是當之無愧的第一人。

“藥水配方該如何調整,采取什么樣的濃度和比例關系,這些都要結合漆器的材質和木胎保存情況等方面來判定。而漆木器狀況如何、配方怎樣調配,我只需伸手一摸,心中隨即了然。”他說。

陳中行在湖北省博物館一直工作了四十多年,可以說把一輩子都奉獻給了文物保護事業。除了睡覺、吃飯,他大部分時間都在實驗室里面度過的。2023 年 5 月 20 日,陳中行逝世,享年 84 歲。

圖片 | 唐浩瑩

排版 | 黃思琦

設計 | 尹莉莎

京公網安備 11010802028547號

京公網安備 11010802028547號